Викторина

Сколько тайн Костромской земли сможете разгадать? Пройдите тест!

Очень противоречивое место. Область занимает огромную площадь, а живет здесь, по европейским меркам, совсем мало людей. Когда-то здесь было могучее, значимое для России княжество, но оно исчезло без следа. Попробуйте разгадать тайны Костромской земли.

Начать викторину1 / 10

В каком году был открыт памятник Ивану Сусанину, который сейчас стоит на Сусанинской площади в Костроме?

Фото impi/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

1843

1967

1836

1918

Правильный ответ — 1967. В 1836 году композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя», в 1843 году скульптор Василий Демут-Малиновский воздвиг в Костроме первый памятник: царь Михаил Романов и крестьянин Иван Сусанин на одном пьедестале. В 1918 году памятник начали разрушать (и окончательно разрушили в 1934 году). Новый памятник, уже без царя, только Ивану Сусанину, работы скульптура Н. А. Лавинского установили в Костроме в 1967 году.

В 1836 году композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя», в 1843 году скульптор Василий Демут-Малиновский воздвиг в Костроме первый памятник: царь Михаил Романов и крестьянин Иван Сусанин на одном пьедестале. В 1918 году памятник начали разрушать (и окончательно разрушили в 1934 году). Новый памятник, уже без царя, только Ивану Сусанину, работы скульптура Н.А. Лавинского установили в Костроме в 1967 году.

Правильный ответ — 1967. В 1836 году композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя», в 1843 году скульптор Василий Демут-Малиновский воздвиг в Костроме первый памятник: царь Михаил Романов и крестьянин Иван Сусанин на одном пьедестале. В 1918 году памятник начали разрушать (и окончательно разрушили в 1934 году). Новый памятник, уже без царя, только Ивану Сусанину, работы скульптура Н. А. Лавинского установили в Костроме в 1967 году.

Правильный ответ — 1967. В 1836 году композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя», в 1843 году скульптор Василий Демут-Малиновский воздвиг в Костроме первый памятник: царь Михаил Романов и крестьянин Иван Сусанин на одном пьедестале. В 1918 году памятник начали разрушать (и окончательно разрушили в 1934 году). Новый памятник, уже без царя, только Ивану Сусанину, работы скульптура Н. А. Лавинского установили в Костроме в 1967 году.

Как называлось судно, которое послужило прототипом корабля, размещенного на гербе Костромы?

«Великий Новгород»

«Тверь»

«Кострома»

«Москва»

Правильный ответ — «Тверь». Весной и летом 1767 года императрица Екатерина II в сопровождении свиты совершала путешествие по Волге на специально построенных в Твери десяти судах. Возглавляла флотилию галера императрицы «Тверь». В мае Екатерину II с почетом встречали в Костроме. Салют, иллюминация, колокольный звон потрясли императрицу, и она пожаловала городу собственный герб. В память об историческом событии галера Екатерины II появилась на гербе.

Весной и летом 1767 года императрица Екатерина II в сопровождении свиты совершала путешествие по Волге на специально построенных в Твери десяти судах. Возглавляла флотилию галера императрицы «Тверь». В мае Екатерину II с почетом встречали в Костроме. Салют, иллюминация, колокольный звон потрясли императрицу, и она пожаловала городу собственный герб. В память об историческом событии галера Екатерины II появилась на гербе.

Правильный ответ — «Тверь». Весной и летом 1767 года императрица Екатерина II в сопровождении свиты совершала путешествие по Волге на специально построенных в Твери десяти судах. Возглавляла флотилию галера императрицы «Тверь». В мае Екатерину II с почетом встречали в Костроме. Салют, иллюминация, колокольный звон потрясли императрицу, и она пожаловала городу собственный герб. В память об историческом событии галера Екатерины II появилась на гербе.

Правильный ответ — «Тверь». Весной и летом 1767 года императрица Екатерина II в сопровождении свиты совершала путешествие по Волге на специально построенных в Твери десяти судах. Возглавляла флотилию галера императрицы «Тверь». В мае Екатерину II с почетом встречали в Костроме. Салют, иллюминация, колокольный звон потрясли императрицу, и она пожаловала городу собственный герб. В память об историческом событии галера Екатерины II появилась на гербе.

Кого разводят на Сумароковской ферме под Костромой?

Фото Андрея Вершинина, molitva-ivanovo.narod.ru

Енотов

Барсуков

Лосей

Зубров

Енотовой фермы в Костромской области нет, а вот лосиная — есть. В Красносельском районе в деревне Сумароково в 23 километрах от Костромы существует единственная в России ферма, где занимаются разведением и одомашниванием лосей. Лоси здесь безопасные, ручные, Сумароковская лосиная ферма открыта для посетителей весь год. Посетителям даже предлагается попробовать уникальный продукт — лосиное молоко.

Барсуков в Костромской области не выращивают, а вот лосиная ферма есть. В Красносельском районе в деревне Сумароково в 23 километрах от Костромы существует единственная в России ферма, где занимаются разведением и одомашниванием лосей. Лоси здесь безопасные, ручные, Сумароковская лосиная ферма открыта для посетителей весь год. Посетителям даже предлагается попробовать уникальный продукт — лосиное молоко.

В Красносельском районе в деревне Сумароково в 23 километрах от Костромы существует единственная в России ферма, где занимаются разведением и одомашниванием лосей. Лоси здесь безопасные, ручные, Сумароковская лосиная ферма открыта для посетителей весь год. Посетителям даже предлагается попробовать уникальный продукт — лосиное молоко.

Зубров в Костромской области не выращивают, а вот лосиная ферма есть. В Красносельском районе в деревне Сумароково в 23 километрах от Костромы существует единственная в России ферма, где занимаются разведением и одомашниванием лосей. Лоси здесь безопасные, ручные, Сумароковская лосиная ферма открыта для посетителей весь год. Посетителям даже предлагается попробовать уникальный продукт — лосиное молоко.

Название города Кологрив Костромской области происходит:

Фото Ludvig14/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

от скалы, стоящей «колом» в излучине реки Унжи

от речки Кологривы, впадающей в Унжу

от знаменитой породы лошадей-«гривачей» с характерными густыми гривами, выведенной в этих землях

от холмов — «грив», поросших лесом, на которых и около которых расположен город

Название города Кологрив происходит от древнего названия холмов, поросших лесом — «грив». Поселение около — «коло» — этих самых грив и назвали Кологривом. Холмы для города удобны тем, что их не подмывают весенние паводки: здесь реки Алексинка и Киченка впадают в приток Волги реку Унжу. А реки Кологривы, как и стоящей «колом» скалы, как и лошадей-«гривачей», не существует.

Название города Кологрив происходит от древнего названия холмов, поросших лесом — «грив». Поселение около — «коло» — этих самых грив и назвали Кологривом. Холмы для города удобны тем, что их не подмывают весенние паводки: здесь реки Алексинка и Киченка впадают в приток Волги реку Унжу. А реки Кологривы, как и стоящей «колом» скалы, как и лошадей-«гривачей», не существует.

Название города Кологрив происходит от древнего названия холмов, поросших лесом — «грив». Поселение около — «коло» — этих самых грив и назвали Кологривом. Холмы для города удобны тем, что их не подмывают весенние паводки: здесь реки Алексинка и Киченка впадают в приток Волги реку Унжу. А реки Кологривы, как и стоящей «колом» скалы, как и лошадей-«гривачей», не существует.

Название города Кологрив происходит от древнего названия холмов, поросших лесом — «грив». Поселение около — «коло» — этих самых грив и назвали Кологривом. Холмы для города удобны тем, что их не подмывают весенние паводки: здесь реки Алексинка и Киченка впадают в приток Волги реку Унжу. А реки Кологривы, как и стоящей «колом» скалы, как и лошадей-«гривачей», не существует.

Сыновья и внуки какого знаменитого князя боролись за великокняжеский престол в землях Галицкого княжества?

Александра Невского

Всеволода Большое Гнездо

Владимира Мономаха

Дмитрия Донского

История средневековых междоусобиц запутана и полна загадок. Потомки Дмитрия Донского Василий II Темный (сын Василия I, внук Дмитрия Донского), его дядя Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского), а затем двоюродные братья Василий Косой (двоюродный брат Василия II Темного, сын Юрия Галицкого) и Дмитрий Шемяка (сын Юрия Дмитриевича, внук Дмитрия Донского) боролись за великокняжеский Московский стол на Галицкой земле, на территории Северо-Восточной (Залесской) земли. Междоусобные войны и придворные интриги продолжались всю вторую четверть XV века. В ходе княжеских усобиц Галич Мерьский (современный Галич) стал основной базой династии местных князей, выступавших против великого князя Московского Василия II.

История средневековых междоусобиц запутана и полна загадок. Потомки Дмитрия Донского Василий II Темный (сын Василия I, внук Дмитрия Донского), его дядя Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского), а затем двоюродные братья Василий Косой (двоюродный брат Василия II Темного, сын Юрия Галицкого) и Дмитрий Шемяка (сын Юрия Дмитриевича, внук Дмитрия Донского) боролись за великокняжеский Московский стол на Галицкой земле, на территории Северо-Восточной (Залесской) земли. Междоусобные войны и придворные интриги продолжались всю вторую четверть XV века. В ходе княжеских усобиц Галич Мерьский (современный Галич) стал основной базой династии местных князей, выступавших против великого князя Московского Василия II

История средневековых междоусобиц запутана и полна загадок. Потомки Дмитрия Донского Василий II Темный (сын Василия I, внук Дмитрия Донского), его дядя Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского), а затем двоюродные братья Василий Косой (двоюродный брат Василия II Темного, сын Юрия Галицкого) и Дмитрий Шемяка (сын Юрия Дмитриевича, внук Дмитрия Донского) боролись за великокняжеский Московский стол на Галицкой земле, на территории Северо-Восточной (Залесской) земли. Междоусобные войны и придворные интриги продолжались всю вторую четверть XV века. В ходе княжеских усобиц Галич Мерьский (современный Галич) стал основной базой династии местных князей, выступавших против великого князя Московского Василия II.

История средневековых междоусобиц запутана и полна загадок. Потомки Дмитрия Донского Василий II Темный (сын Василия I, внук Дмитрия Донского), его дядя Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского), а затем двоюродные братья Василий Косой (двоюродный брат Василия II Темного, сын Юрия Галицкого) и Дмитрий Шемяка (сын Юрия Дмитриевича, внук Дмитрия Донского) боролись за великокняжеский Московский стол на Галицкой земле, на территории Северо-Восточной (Залесской) земли. Междоусобные войны и придворные интриги продолжались всю вторую четверть XV века. В ходе княжеских усобиц Галич Мерьский (современный Галич) стал основной базой династии местных князей, выступавших против великого князя Московского Василия II.

Какой Галич не существовал?

Фото Ludvig14/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Галич Червенский

Галич Волынский

Галич Чухломской

Галич Мерьский

Галич Червенский был и есть. Галич Волынский и Галич Червенский — разные названия одного и того же древнего города в Северном Прикарпатье на правом берегу Днестра. Дата основания предположительно относится к 1140 году. Сто лет он был столицей Галицко-Волынского княжества. Возможно, именно от Галича Волынского через переселенцев из юго-западной Руси получил свое название Галич Мерьский (расположенный в земле народа меря). По летописным свидетельствам, он был основан в Костромских землях в 1159 году и долгое время был центром Галичского княжества. А вот Галича Чухломского не существует.

Галич Волынский был и есть. Галич Волынский и Галич Червенский — разные названия одного и того же древнего города в Северном Прикарпатье на правом берегу Днестра. Дата основания предположительно относится к 1140 году. Сто лет он был столицей Галицко-Волынского княжества. Возможно, именно от Галича Волынского через переселенцев из юго-западной Руси получил свое название Галич Мерьский (расположенный в земле народа меря). По летописным свидетельствам, он был основан в Костромских землях в 1159 году и долгое время был центром Галичского княжества. А вот Галича Чухломского не существует.

Галича Чухломского не существует. А вот остальные три названия в истории были. Галич Волынский и Галич Червенский — разные названия одного и того же древнего города в Северном Прикарпатье на правом берегу Днестра. Дата основания предположительно относится к 1140 году. Сто лет он был столицей Галицко-Волынского княжества. Возможно, именно от Галича Волынского через переселенцев из юго-западной Руси получил свое название Галич Мерьский (расположенный в земле народа меря). По летописным свидетельствам, он был основан в Костромских землях в 1159 году и долгое время был центром Галичского княжества.

Галич Мерьский был и есть. Правда, сейчас он называется просто Галич. Галич Волынский и Галич Червенский — разные названия одного и того же древнего города в Северном Прикарпатье на правом берегу Днестра. Дата основания предположительно относится к 1140 году. Сто лет он был столицей Галицко-Волынского княжества. Возможно, именно от Галича Волынского через переселенцев из юго-западной Руси получил свое название Галич Мерьский (расположенный в земле народа меря). По летописным свидетельствам, он был основан в Костромских землях в 1159 году и долгое время был центром Галичского княжества. А вот Галича Чухломского не существует.

Какой монастырь Костромской области называют колыбелью династии Романовых?

Троицкий Ипатьевский

Богоявленский-Анастасиин

Покровский Авраамиево-Городецкий

Паисиево-Галичский Успенский

Колыбелью династии Романовых называют Троицкий Ипатьевский монастырь. Именно здесь после окончания Смуты в 1613 году встречали Великое посольство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов и его мать инокиня Марфа. Именно в Ипатьевском монастыре молодому новоизбранному государю вручают грамоты. В Троицком монастырском соборе первого Романова благословили на царство чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери.

Колыбелью династии Романовых называют Троицкий Ипатьевский монастырь. Именно здесь после окончания Смуты в 1613 году встречали Великое посольство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов и его мать инокиня Марфа. Именно в Ипатьевском монастыре молодому новоизбранному государю вручают грамоты. В Троицком монастырском соборе первого Романова благословили на царство чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери.

Колыбелью династии Романовых называют Троицкий Ипатьевский монастырь. Именно здесь после окончания Смуты в 1613 году встречали Великое посольство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов и его мать инокиня Марфа. Именно в Ипатьевском монастыре молодому новоизбранному государю вручают грамоты. В Троицком монастырском соборе первого Романова благословили на царство чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери.

Колыбелью династии Романовых называют Троицкий Ипатьевский монастырь. Именно здесь после окончания Смуты в 1613 году встречали Великое посольство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов и его мать инокиня Марфа. Именно в Ипатьевском монастыре молодому новоизбранному государю вручают грамоты. В Троицком монастырском соборе первого Романова благословили на царство чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери.

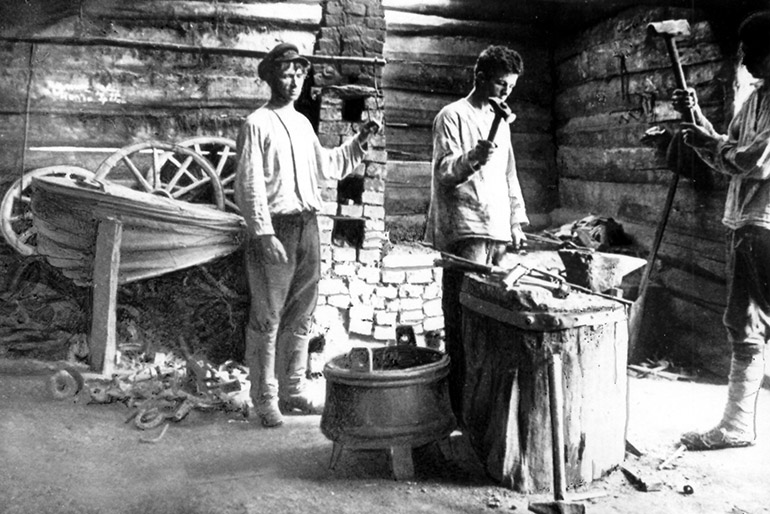

Чем занимались костромские ремесленники, которых называли «укладниками»?

Варили сталь

Клали кирпичные стены

Делали женские прически

Делали ювелирные украшения

Укладник — мастер, делающий уклад (сталь, которой укладывают или наваривают лезвия столярных и других орудий), булат.

К кирпичной кладке ремесло укладника отношения не имеет. Укладник — это мастер, делающий уклад (сталь, которой укладывают или наваривают лезвия столярных и других орудий), булат.

К женским модным укладкам ремесло укладника отношения не имеет. Укладник — это мастер, делающий уклад (сталь, которой укладывают или наваривают лезвия столярных и других орудий), булат.

К ювелирным изделиям ремесло укладника отношения не имеет. Укладник — это мастер, делающий уклад (сталь, которой укладывают или наваривают лезвия столярных и других орудий), булат.

Каково соотношение возраста Москвы и Костромы?

Москва на 5 лет старше Костромы

Москва на 5 лет младше Костромы

Костроме столько же лет, сколько и Москве

Кострома на 25 лет младше Москвы

Древний город Кострома всего на пять лет моложе Москвы. Он был основан по приказу Юрия Долгорукого в 1152 году.

Древний город Кострома всего на пять лет моложе Москвы. Он был основан по приказу Юрия Долгорукого в 1152 году.

Древний город Кострома всего на пять лет моложе Москвы. Он был основан по приказу Юрия Долгорукого в 1152 году.

Древний город Кострома всего на пять лет моложе Москвы. Он был основан по приказу Юрия Долгорукого в 1152 году.

Какой театр показывал детям гениальный кологривский художник Ефим Честняков?

Теневой

Оловянный

Деревянный

Глиняный

Теневого театра Ефим Честняков не устраивал. А вот глиняный у него был. Ефим Васильевич Честняков, гениальный художник ХХ века, которого называют «человеком Возрождения», жил в Костромской области под Кологривом в деревне Шаблово. Занятий у него было много: кроме живописи, подвижник создавал рукописные книги, писал сказки и много занимался с местными ребятишками. В том числе разыгрывал с детьми представления с «глиняными» актерами — фигурками, которые лепил, обжигал и раскрашивал сам. Некоторые из них сейчас выставлены в местных музеях. Кологривские дети продолжают традиции Честнякова: тоже лепят из глины и играют в «глиняном театре».

Оловянного театра в Кологриве не было. А вот глиняный был.Это правильный ответ. Ефим Васильевич Честняков, гениальный художник ХХ века, которого называют «человеком Возрождения», жил в Костромской области под Кологривом в деревне Шаблово. Занятий у него было много: кроме живописи, подвижник создавал рукописные книги, писал сказки и много занимался с местными ребятишками. В том числе разыгрывал с детьми представления с «глиняными» актерами — фигурками, которые лепил, обжигал и раскрашивал сам. Некоторые из них сейчас выставлены в местных музеях. Кологривские дети продолжают традиции Честнякова: тоже лепят из глины и играют в «глиняном театре».

Деревянного театра в Кологриве не было. А вот глиняный был. Ефим Васильевич Честняков, гениальный художник ХХ века, которого называют «человеком Возрождения», жил в Костромской области под Кологривом в деревне Шаблово. Занятий у него было много: кроме живописи, подвижник создавал рукописные книги, писал сказки и много занимался с местными ребятишками. В том числе разыгрывал с детьми представления с «глиняными» актерами — фигурками, которые лепил, обжигал и раскрашивал сам. Некоторые из них сейчас выставлены в местных музеях. Кологривские дети продолжают традиции Честнякова: тоже лепят из глины и играют в «глиняном театре».

Ефим Васильевич Честняков, гениальный художник ХХ века, которого называют «человеком Возрождения», жил в Костромской области под Кологривом в деревне Шаблово. Занятий у него было много: кроме живописи, подвижник создавал рукописные книги, писал сказки и много занимался с местными ребятишками. В том числе разыгрывал с детьми представления с «глиняными» актерами — фигурками, которые лепил, обжигал и раскрашивал сам. Некоторые из них сейчас выставлены в местных музеях. Кологривские дети продолжают традиции Честнякова: тоже лепят из глины и играют в «глиняном театре».

Викторина

Увы

Костромская земля вам знакома мало. Вам еще предстоит узнать ее секреты.

Неплохой результат

Вы кое-что знаете о Костромской земле, но впереди еще много открытий. Продолжайте изыскания — будет интересно!

Поздравляем! Вы настоящий краевед!

Таких знатоков немного. Делитесь своими знаниями с близкими и продолжайте читать наш сайт!

Пора начинать!×

Начать путешествие

Добро пожаловать на Русский Север! Это удивительно красивый край с самобытной культурой и богатой историей. Начните своё путешествие прямо сейчас!