Весь Русский Север — кладовая былин и сказов, а Архангельск — место уникального культурного феномена: синтеза фольклора с литературой. Произошло это не в глубокой древности, а в первой половине XX века и связано с именами двух удивительных прозаиков-сказочников: Бориса Шергина и Степана Писахова.

1

Богатырей ищете на Севере

Северный фольклор открыт относительно недавно. В 1859 году вчерашний студент Павел Рыбников был сослан в Олонецкую губернию за близость к революционным кружкам и зачислен в губернскую канцелярию. Служебные обязанности не мешали Рыбникову путешествовать, записывая былины, сказы, причитания. Только в мае — июне 1860 года он нашел и зафиксировал 80 былин.

Вообще, открытие северного фольклора можно сравнить с открытием берестяных грамот в XX веке (а ведь это грандиозное открытие на стыке истории и филологии — благодаря ему стала гораздо понятнее обыденная жизнь русского народа в XI–XIII веках, выяснилось, что грамотность была достаточно широко распространена, что существовала не только церковная, но и светская письменная культура). Северный фольклор — столь же масштабное явление. По сути, это своеобразная машина времени, переносящая нас в жизнь наших далеких предков, раскрывающая их надежды, страхи, отношения, быт. Между прочим, именно северный фольклор сохранил былины «Киевского цикла». Под Киевом бандуристы про богатырей и князя Владимира давно уже не пели, а в Каргополе — сказывали.

По следам первопроходца отправился славяновед Александр Гильфёрдинг. Он так был поражен находкой Рыбникова, что поначалу заподозрил мистификацию, лично поехал проверять — и оказалось, все правда. Он подтвердил источники Рыбникова и обнаружил еще больше песен и сказов.

С тех пор этнографы отправлялись на Север, как археологи — на сезонные раскопки. С каждым десятилетием они забирались дальше и дальше — на Терский берег, на берега Пинеги. Иногда сами северные сказители приезжали к слушателям. Один из них, Василий Щеголёнок, около месяца гостил в Ясной Поляне у Льва Толстого и подарил писателю несколько сюжетов.

Однако фольклор и литература оставались разными жанрами. Сказители пели былины и сказы, не меняя старинных текстов, Толстой использовал сюжеты для своих книг, подстраивая под свое мировоззрение.

В 1915 году первая русская женщина-химик и фольклорист Ольга Озаровская во время экспедиции на Север открыла одну из самых талантливых сказительниц — Марию Кривополенову. Уже в том же году Кривополенова выступала в Политехническом институте в Москве.

Государственная бабушка

Мария Кривополенова впервые оказалась в Москве в возрасте 68 лет. Ее выступлениями восхищался Борис Пастернак, портрет Марии Дмитриевны стал прообразом «Вещей старушки» Сергея Конёнкова. После революции Кривополеновой назначили пенсию и академический паек. Луначарский называл ее «государственной бабушкой», а она связала наркому рукавички.

Очерк, посвященный ее выступлениям в газете «Архангельск», назывался «Уходящая красота». Это была первая публикация Бориса Шергина — писателя, которому предстояло объединить фольклор и литературу.

2

Помор без Архангельска

Борис Шергин родился в 1893 году в городе Архангельске, в семье корабельного мастера. Главы «Поморщины-корабельщины», о детских годах Бориса, пожалуй, самое доброе и светлое, самое беспроблемное и бесконфликтное детство русской литературы. Человеку, не знакомому с биографией Шергина, может показаться, будто это воспоминания эмигранта, подобно «Другим берегам» Набокова. Мать укачивала Борю, напевая поморские песни. Отец нарисовал сыну азбуку и сочинил стишок про каждую букву.

Уже позже писатель Юрий Коваль вспомнил такой разговор с другом:

«Заговорили как-то об аде. Шергин сказал:

— Ад — пустая душа. Душа, забывшая мать, предавшая отца.

— А рай? — спросил я.

— Это просто, — улыбнулся Борис Викторович. — Это — мое детство в Архангельске, живы отец и мать…»

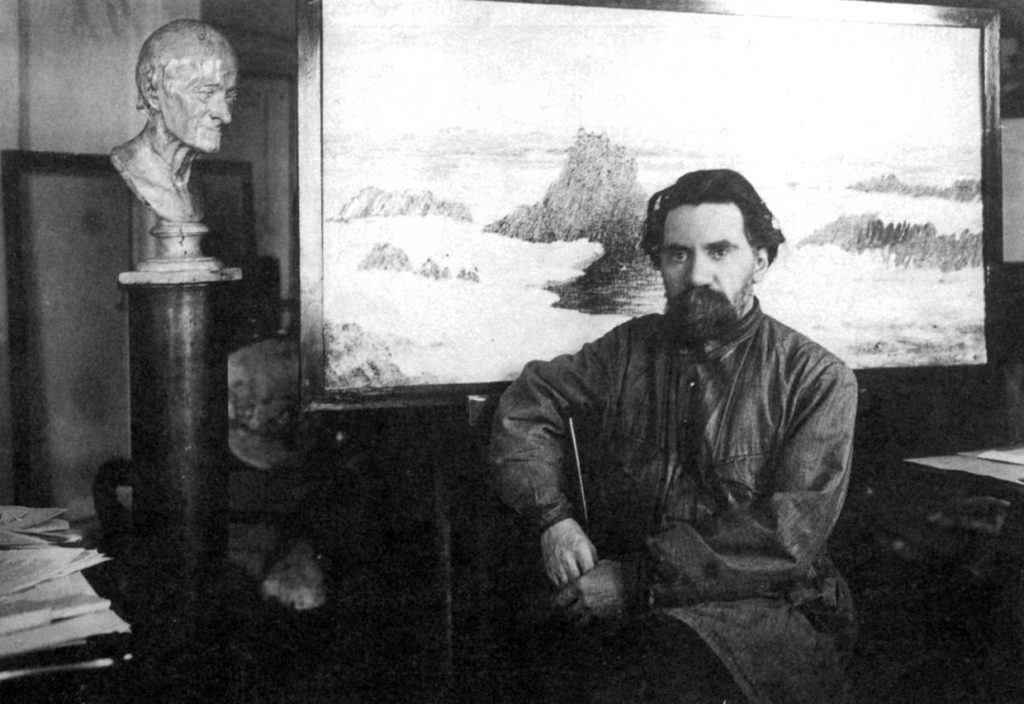

После гимназии Шергин переехал в Москву, обучался художеству в Строгановском училище. Но с годами он все больше ощущал себя сказочником, артистом разговорного жанра, писателем. Его художественных работ сохранилось немного. Зато запомнившиеся с детства и прочитанные старинные сказы понемногу превращались в авторскую литературу, уже не являвшуюся фольклором, но неотделимую от фольклора.

С 1922 года Борис Шергин жил в Москве. Радовался северному ветру как гостю из родного края. Писал в дневнике: «Север мой! Родина моя светлая. Песенные реки… Как бы снова обхожу храмы родимые, в которых молился, куда любил уходить. Всё вижу: будто Двина развеличилась и Град Архангельский. В 30-ти храмах, что стоят от верхнего конца города к морю, белые, отражаясь в водах, во всех храмах ударяют к вечерне…»

И оставался в Москве.

Причина была простая и страшная: Архангельск детства и юности — погиб. Прибрежные храмы были взорваны или закрыты. Исчез прежний мир, когда корабельщики вскладчину строили корабль и везли товар за море или когда у корабельного мастера были два любимых подмастерья: русский Василька и датчанин Олаф.

Поэтому Шергин жил в Москве, не только во внутренней, но и в пространственной эмиграции, в пределах СССР. И пел былины о золотых временах Поморья, не уточняя, идет ли речь о XVI веке или 1916 годе.

Корабельщики хвалились дальним плаваньем,

Промысловщики-поморы добрым мастерством

Что во матушке, во тихой во Двинской губе,

Во богатой, во широкой Низовской земле

Низовщане-ти, устьяне промысловые,

Мастерят-снастят суда — лодьи торговые,

Нагружают их товарами меновными…

Советская власть требовала от писателей творческой дани. Шергин отдавал ее сказами, нередко в объеме анекдота. Историей, как в норвежском Бергене местные дети знают по-русски только одну фразу: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Или как за границей какие-то буржуины стали подавлять рабочих, один прикрылся портретом Ильича, и солдаты не решились стрелять в Ленина. Искренне это было или издевательство — сказать трудно.

В послевоенные годы Шергин подвергся проработке, хотя и не столь показательной, как Ахматова и Зощенко. «Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы ее пахнет церковным ладаном и елеем, веет какой-то старообрядческой и сектантской “философией”… Шергин знает устное творчество северян, но интересуется главным образом старыми образцами, архаикой. Его привлекают темы и образы, связанные с древним бытовым укладом. Он подыскивает и пропагандирует несвойственные советским людям идеи», — предупреждала «Культура и жизнь» в 1947 году.

Доносчикам, кстати, не отказало идеологическое чутье. Если присмотреться к самым советизированным сказам Шергина, то в них достается богачам и чиновникам, но никогда — духовенству.

Единственной его религиозной проблемой, вряд ли замеченной идеологами, были непростые отношения Церкви и старообрядцев. Со временем Борис Шергин разрешил свои долгие сомнения: «… я родился в православной Церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать… трещины, разделяющие православие и староверие, не идут насквозь до преисподних земель». Поэтому одна из его миниатюр не осуждает веру, а скорее указывает на одну из староверческих практик.

Вера в ложке

Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.

Творчество Шергина во многом состояло из подобных историй, напоминавших притчи отцов-пустынников или буддийские коаны. Оно не вписалось ни в соцреализм 30-х годов, ни в литературу «оттепели».

«Умер неповторимый волшебник слова, может быть, лучший писатель, живший в Москве. А Москва и не знала, что такой есть», — с горечью записал в дневнике в 1973 году его земляк Федор Абрамов, основатель «деревенской прозы».

Сейчас интерес к Борису Шергину вернулся, точнее, родился. Его переводят и читают и в Норвегии, и в Японии, а в Архангельске проходят посвященные его трудам конференции. Скорее всего, настоящая, заслуженная слава к Шергину еще не пришла.

4

Человек с чайкой на голове

Судьба Степана Писахова во многом напоминала судьбу Шергина. Детство в Архангельске, поморские сказы от дедушки, путь художника, оставленный ради писательства. Однако были и различия.

Степан Григорьевич Писахов родился в 1879 году. Его отцом был крещеный еврей Григорий Пейсахов, ювелир, мать — дочь писаря портовой конторы из староверской семьи. Староверское воспитание серьезно повлияло на Степана. Он был первым русским художником, побывавшим в Пустозерске и написавшим с натуры этюд «Место сожжения протопопа Аввакума в Пустозерске». Мать, бабушка и родня по материнской линии приобщила Степана не только к старообрядчеству, но и к фольклору. Постоянно вспоминали бабушкиного брата Леонтия, который так хорошо рассказывал сказки, что его брали на промысел не работником, а сказочником. О том, что такая практика существовала у поморов, говорит и Шергин:

Двинская земля

— А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим… Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори…»

Взросление Степана проходило в непростой домашней атмосфере. В свое время его старший брат Павел, художник-самоучка, сбежал из дома, и лишь через пятнадцать лет выяснилось, что живет в Америке. Когда оказалось, что и младший хочет стать художником, отец пытался это предотвратить всеми силами: «будь врачом, учителем, сапожником — без художника люди проживут».

В 1899 году Степан покидает дом. Начинаются его странствия, которые сами по себе могли бы стать сюжетом для книги. Сначала Соловецкий монастырь, потом — лесозавод, где Степан работал рубщиком. Неудачная попытка поступить в художественное училище в Казани и удачное — в художественное училище барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Дома смирились, но присылали десять рублей в месяц.

Степан участвовал в революции 1905 года и был исключен из училища без права продолжения художественного образования в России. Начался новый этап странствий, без диплома и средств к существованию. Писахов путешествует по Арктике — только на Новой Земле он побывал около десяти раз, отправляется к святым местам, отплыв из Одессы, как говорил сам, «с четырьмя копейками и двумя кусками сахара в кармане». Получил от турецких властей право рисовать во всех городах Османской империи, был писарем у архиерея в Вифлееме. Посещал Свободную академию художеств в Париже, участвовал в выставке в Риме.

Некоторое время спустя к Писахову-художнику пришло признание: восторженные отзывы Ильи Репина и Александра Бенуа. Возможно, он окончательно стал бы первым русским живописцем, рисовавшим ненцев в их стойбищах и путешествовавшим в полярных водах на шхуне «Святой Фока» (поиск экспедиции Седова).

Но тут заурчал каток XX века. В Первую мировую войну Писахов служил медиком в Финляндии, в 1918-м вернулся в Архангельск, незадолго перед высадкой англо-американского экспедиционного корпуса. Позже Писахов напишет сказку «Инстервенты», о том, как предметы быта расправляются с иноземцами, но в те годы он «инстервентов» поддержал — большевики успели надоесть многим. Газета «Северное утро» публиковало фронтовые очерки Писахова, который не только наблюдал за сражением с «белой» стороны, но и, заменив артиллериста, выпустил снаряд в «красных». Как художник он нарисовал эскиз полкового знамени, изображавший меч, увитый лаврами на фоне трехцветного флага, а древко венчал орел, с мечом и бомбой в когтях.

В 1920 году в Архангельск вошла Красная армия. Писахов не подвергся репрессиям, в том числе и потому, что добровольно минимизировал свое присутствие в общественном пространстве. Он преподавал рисование в школе, а следующая его персональная выставка прошла только в 1927 году, правда, в Москве.

Богатырь Поколен-борода

В 30-е годы наблюдался любопытный феномен: настоящие поморские сказительницы стали производить фольклорные импровизации по госзаказу. Так, знаменитая сказительница Марфа Крюкова создала в 1937 году плач по Ленину: «Каменна Москва вся проплакала». Антитезой былинам стали «новины», например «Слава Сталину будет вечная» и былина о полярнике Шмидте (Богатырь Поколен-борода). В дальнейшем Крюкова вспоминала подлинные былины, а заодно сочинила новины о Ломоносове, Ворошилове, Чапаеве и так далее.

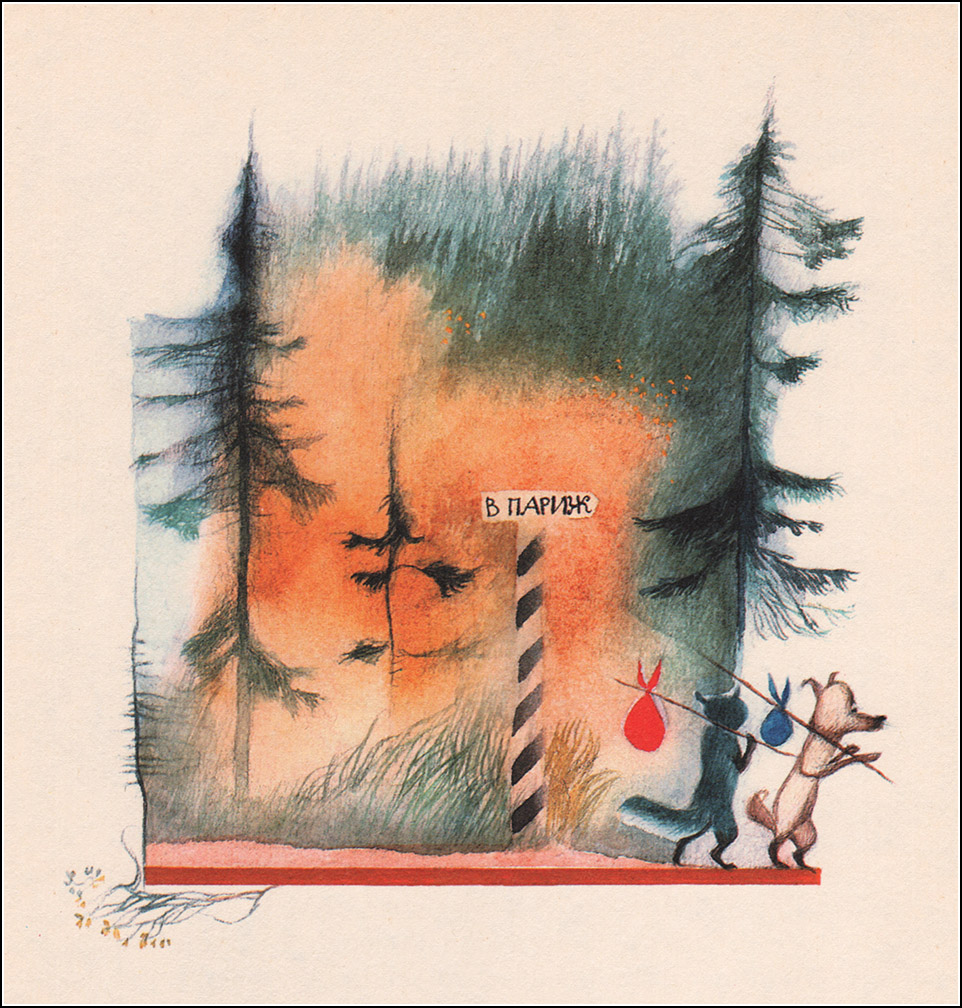

На пятидесятом году жизни Писахов встретил в пригородном селе Уйма (нынешний поселок Уемский) старика Семена Кривоногова по прозвищу Малина, талантливого рассказчика всяческих небылиц. Кривоногов умер в 1928 году, и тогда же родилось его литературное отражение — Сеня Малина, мужичок, живущий в мире сказочных событий, где бабы хранят летом льдины с прорубями, их и девкам дают в приданое, где можно сушить северное сияние, морозить песни, гулять в море верхом на треске, а врагу послать «мордобитное письмо» — каждое слово бьет по носу или в зубы.

Сказки были смешные и при этом — идеологически безупречные. Лишь самая ранняя — «Не любо — не слушай…» была полна добродушного, бесклассового юмора. В дальнейшем почти в каждой истории должен был присутствовать полицейский, чиновник и поп Сиволдай.

5

Не любо — не слушай…

Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.

Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.

Кругом все свои — земляки, соврать не дадут.

К примеру, Двина — в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да давают в прокат, кому желательно.

Запасливы стары старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколь годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили.

В стары годы девкам в придано давали перьвым делом — вечну льдину, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить…..

В сказках рыба сама потрошилась, солилась и прыгала в пирог, а медовые пряники маршировали в Уйму и требовали, чтобы их съели. В реальности Писахов жил без постоянных заработков — учительский диплом ему выдали лишь в 1936 году. В 1939 году Писахов получил подарок на 60-летие — был принят в Союз писателей СССР. Его председатель, Фадеев, читал книгу вслух и не мог сдержать смех. А публикаций почти не было.

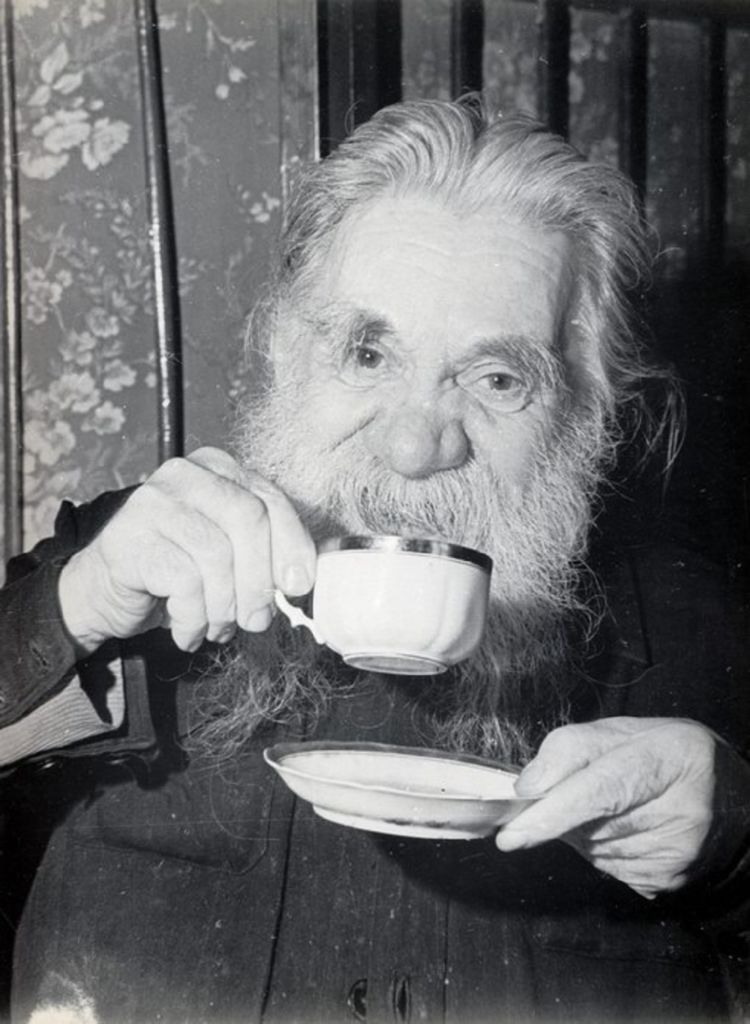

Очень рано, еще с 20-х годов, Писахов сам стал живой легендой или сказкой Архангельска, а также городской достопримечательностью. Он так мистифицировал окружающих, что биографам пришлось потрудиться, уточняя и день, и год его рождения.

В разговорах Степан Писахов всегда придумывал себе новый возраст. Когда его поздравляли с 80-летием, называл это «совершеннолетием», обещал дожить до 2000 года и даже написал об этом сказку. Но ушел из жизни в 1960 году.

В Архангельске Писахов жил в семейном доме, хоть и «уплотненном» после революции. В 1984 году старинный деревянный дом пошел под снос. Но на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского, бывшем Среднем проспекте, на углу с улицей Поморской, стоит бронзовый Писахов. В руках — авоська с треской, для кошек, на шляпе сидит чайка, разумеется, в антивандальном исполнении. Сам писатель протягивает руку прохожим, чтобы поздороваться и рассказать новую сказку.